2025年11月28日から12月10日まで、新宿眼科画廊 スペース地下にて、展覧会「glow in/complete」を開催します。「glow - in progress」(2023)、「glow - in practice」(2024)を経て、glowメンバーはメディア表現を通じて、思考と実践のあわいを探る試みを続けてきました。

本展では、その蓄積をもとに、他者や環境との関わりの中から生まれる新たな実践をご紹介します。「in/complete」は、終わりを定めず、生成し続ける過程に耳を傾ける姿勢を示しています。探究と創造がゆるやかに交わる場として、本展は開かれます。

*12月4日(木)は休廊

*11月28日(金)は16:00から

*12月3日(水)、10日(水)は17:00まで

東京都新宿区新宿5-18-11

Google Maps

企画:glow

プロデュース・広報デザイン:京野朗子

キービジュアル制作:丸尾隆一(+丸尾 時)

Webコーディング:伊藤晶子

総合ディレクション:赤羽 亨

協力:情報科学芸術大学院大学[IAMAS]、愛知県立芸術大学、株式会社マーブル、株式会社asyl、株式会社FLAME

いまやラジオは、空気を震わせる電波ではなく、ネットワークを漂うデータとして耳に届く。ストリーム化された音声は、誰がどこで発したものなのかも曖昧なまま、無限に複製され、拡散し続けている。それでもその響きの奥には、遠く離れた場所の呼吸とともに「文化的な訛り」が確かに息づいている。

本作品では、そうしたラジオやポッドキャストの音声をリアルタイムに文字起こしし、そのテキストを毎秒20コマという速度で画像生成AIに入力する。言語がイメージへと変換されるその瞬間ごとに、情報の粒立ちが映像の質感として立ち現れる。また、生成された膨大な画像と対応する文字データは逐次アーカイブされ、後から「変換の軌跡」として辿ることができる。この転写の連鎖を追いながら、意味がかたちを変えていく流れの中に潜む偏りや雑音に触れることになる。

横山 徹(v0id)、飛谷謙介(IAMAS)、赤羽 亨(IAMAS)、北島慎也(IAMAS)

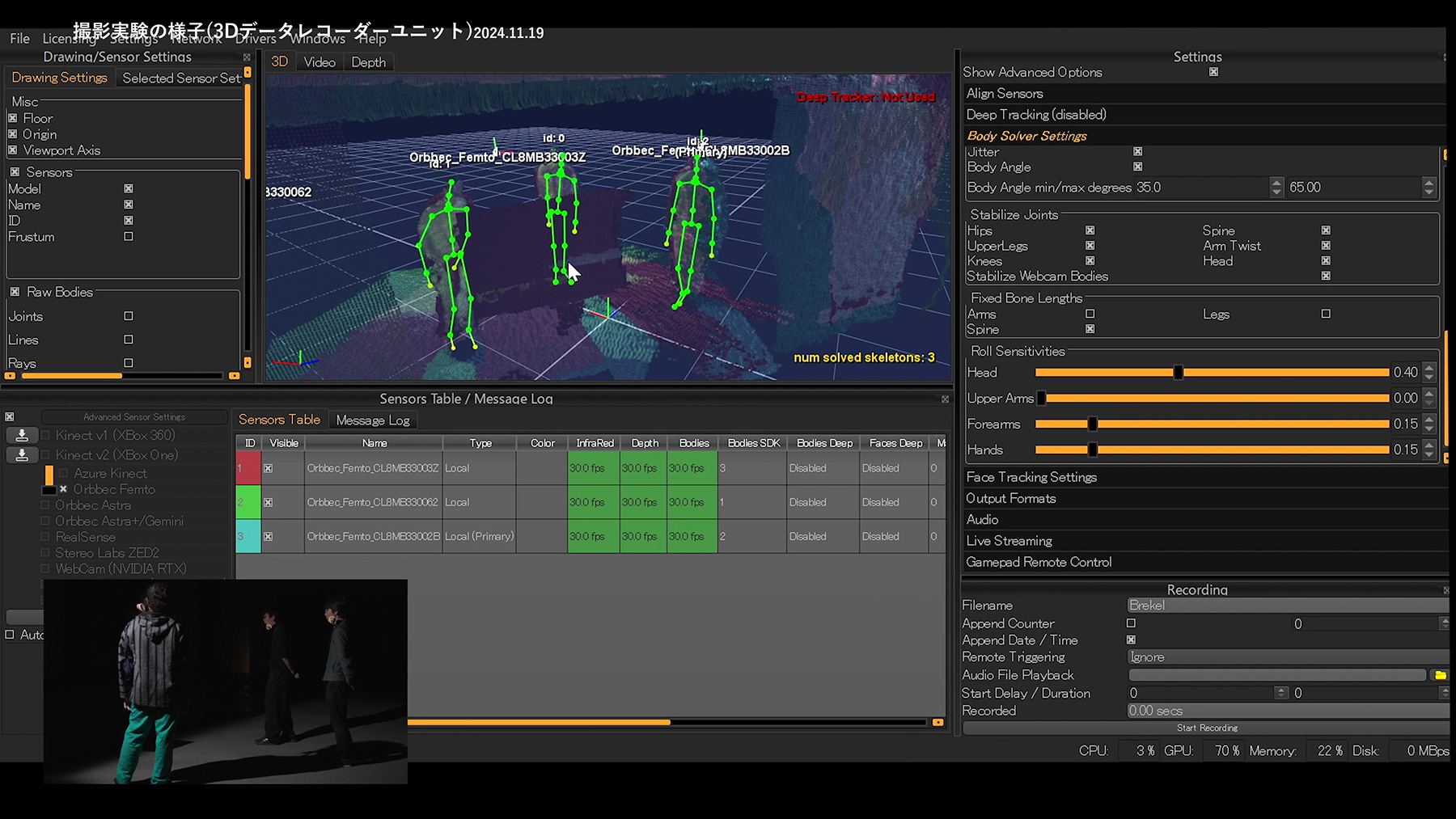

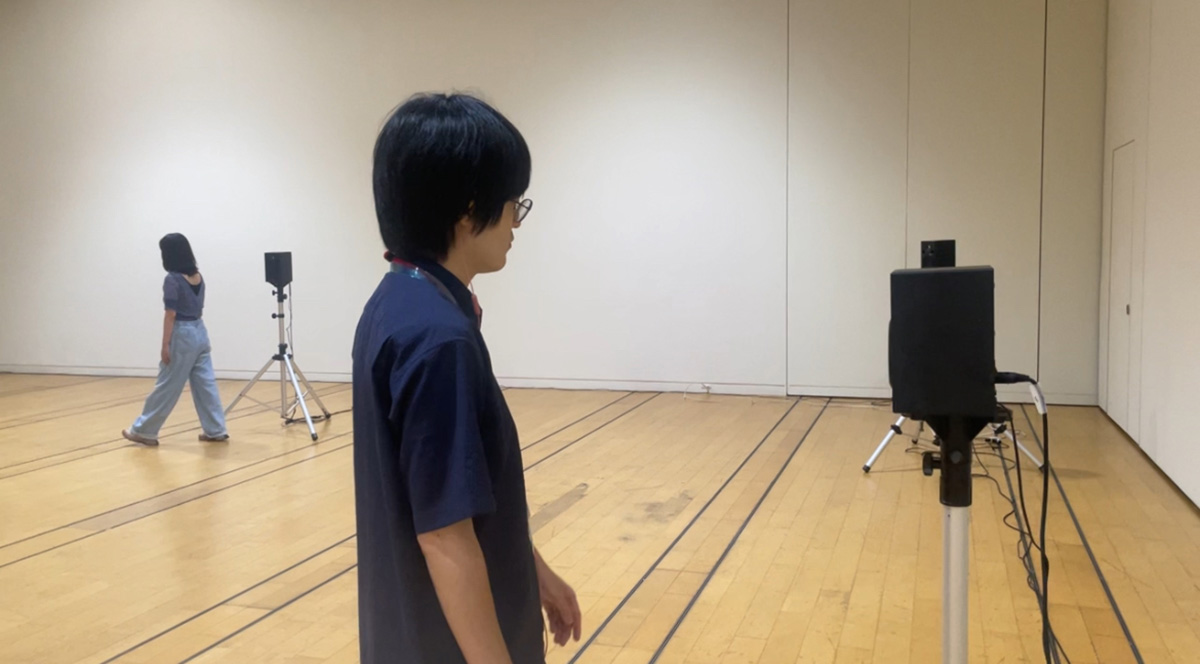

時間軸を持つ芸術作品と鑑賞者の視聴覚情報をVR空間上に再現することを試みるプロジェクト。開発中のVRアーカイブビューワーはビデオ、バイノーラル音響、3Dデータなどの異種データを時間同期して表示でき、それらを元に鑑賞者の視聴覚をVR上で追体験する。作品を記録・保存するメディアの幅を広げ、様々な形態の作品を記録、資料化する手法の1つとして提案している。

研究代表:池田泰教(愛知県立芸術大学)

研究分担:赤羽 亨(IAMAS)、飛谷謙介(IAMAS)

開発協力:山田興生、伏田昌弘(株式会社マーブル)、京野朗子(株式会社FLAME)

実験協力:根木隆之(静岡文化芸術大学)、福島 諭(作曲)、高橋 悠(株式会社タンジェントデザイン)

*本研究はJSPS科研費JP23K00238、および公益財団法人日東学術振興財団の助成を受けたものです。

MultiChannel MRは、複数の映像を用いた空間的映像展示(=映像インスタレーション)のためのVR設計システム MultiChannel VRを発展させて開発されたシステムである。

MR技術を用いることで、現実空間上に任意の映像を直感的な操作によって重ね合わせることができる。もともとは、実際の展示空間の設計を仮想空間内で行うための環境として開発されたが、使用テストを通じて、現実空間と仮想空間を重ね合わせることで生まれる新たな表現空間と、そこに展開される体験的な映像表現の可能性が見出された。

本展示では、MultiChannel MRのシステムを紹介するとともに、HMDを装着して操作を体験できる場を設ける。また、小此木玲奈による体験的なMR映像作品も併せて展示する。

研究代表:赤羽 亨(IAMAS)

技術開発:伏田昌弘(株式会社マーブル)

協力:池田泰教(愛知県立芸術大学メディア映像専攻)、八嶋有司(愛知県立芸術大学メディア映像専攻)

作品制作:小此木玲奈(愛知県立芸術大学メディア映像専攻)

MRを用いて、日常の風景に潜む物語を想像することを試みた作品である。新宿を訪れた際に印象的だったのは、決して綺麗とは言えないものの、雑多さと混沌が入り混じった独特の魅力をもつ都市の風景だった。壁の落書き、柱に貼られたステッカー、ポイ捨てされたタバコ、壊れた屋外コンセント——それらはすべて誰かの行為の痕跡であり、意図の分からないまま残された過去の意思を想像させる。その背後には、そこに至る一瞬の選択や衝動がある。風景は、そうした小さな物語を内包しているように思えた。

普段は目に留まらない痕跡に物語を重ね、MRを通して日常の風景にもうひとつの層を立ち上げる。本作では、見過ごされてきたそれらの存在が、街の中でふっと浮かび上がるような瞬間を提示したい。

小此木玲奈(愛知県立芸術大学メディア映像専攻)

アプリケーション開発:伏田昌弘(株式会社マーブル)

AR Audio Guideは、AR技術を活用し、「場所」と「音」の関係に着目したスマートフォン向けアプリケーションである。スマートフォンのカメラ映像と内蔵センサーの情報からユーザーの位置をリアルタイムに推定し、特定の場所に応じてあらかじめ設定された音声を自動的に再生する。これにより、展示空間にインタラクティブな音響環境=「サウンドスケープ・オーバーレイ」を構築したり、作品の背景や詳細情報(作品ガイド)を自然に提示することができる。

今回の展示では、展覧会ガイドアプリglow in/complete内に、AR Audio Guideの「サウンドスケープ・オーバーレイ」機能を用いた作品ガイドを実装している。鑑賞者が作品の前に立つだけで自動的に位置が推定され、対応する作品のガイド音声が再生される仕組みである。さらに、印刷物上に複数のマーカー画像を配置し、それらをカメラで読み取ることで対応する音声を再生する「マップインタラクション」にも対応。空間と紙媒体の双方で、音によるナビゲーションを体験できる構成となっている。

展示構成としては、「サウンドスケープ・オーバーレイ」の事例に、ICC キッズ・プログラム 2025「みくすとりありてぃーず——まよいの森とキミのコンパス」展での展開および同展で実施したワークショップを紹介。「マップインタラクション」の事例として、ウエヤマトモコによる《回遊するサウンドアーカイブ—千種区》を展示する。また、AR Audio Guideをひとつの表現メディアとして捉え、その可能性を探る作品として、平瀬ミキによる新作を展示する。

技術開発:佐々木 耀、伏田昌弘(株式会社マーブル)

デザインディレクション:京野朗子(株式会社FLAME)

サウンドデザイン・整音:ウエヤマトモコ(株式会社asyl)

総合ディレクション:赤羽 亨(IAMAS)

本展のために制作された展覧会ガイドアプリ。空間内の移動にあわせて各展示の音声ガイドを再生する「アクティブガイドモード」を搭載している。会場である新宿眼科画廊 スペース地下で本モードを起動すると、鑑賞者の移動に合わせて各展示位置に対応した音声が自動的に再生される。実際の空間体験を妨げることなく、自然なかたちで音声によるナビゲーションを実現している。

iPhoneアプリ glow in/completeのダウンロードはこちら(無料)

https://apps.apple.com/jp/app/ar-audio-guide/id6642662325

企画・ディレクション:京野朗子(株式会社FLAME)、光野るな(IAMAS)

UIデザイン:京野朗子(株式会社FLAME)

アプリ実装:佐々木 耀

技術開発:佐々木 耀、伏田昌弘(株式会社マーブル)

監修:赤羽 亨(IAMAS)

仮想的な要素を現実空間に重ねて体験するAR技術が身近になるなかで、人間の脳内における「仮想を描く力」は変化しているのだろうか。本作はそうした関心を起点にした音声とAR Audio Guideによる作品である。音声の指示に従いながら、鑑賞者は展示室内に見えない線や面、形を想像上で構築していく——そのプロセス自体を一種のプラクティスとして体験する。

平瀬ミキ

技術協力:佐々木 耀、伏田昌弘(株式会社マーブル)

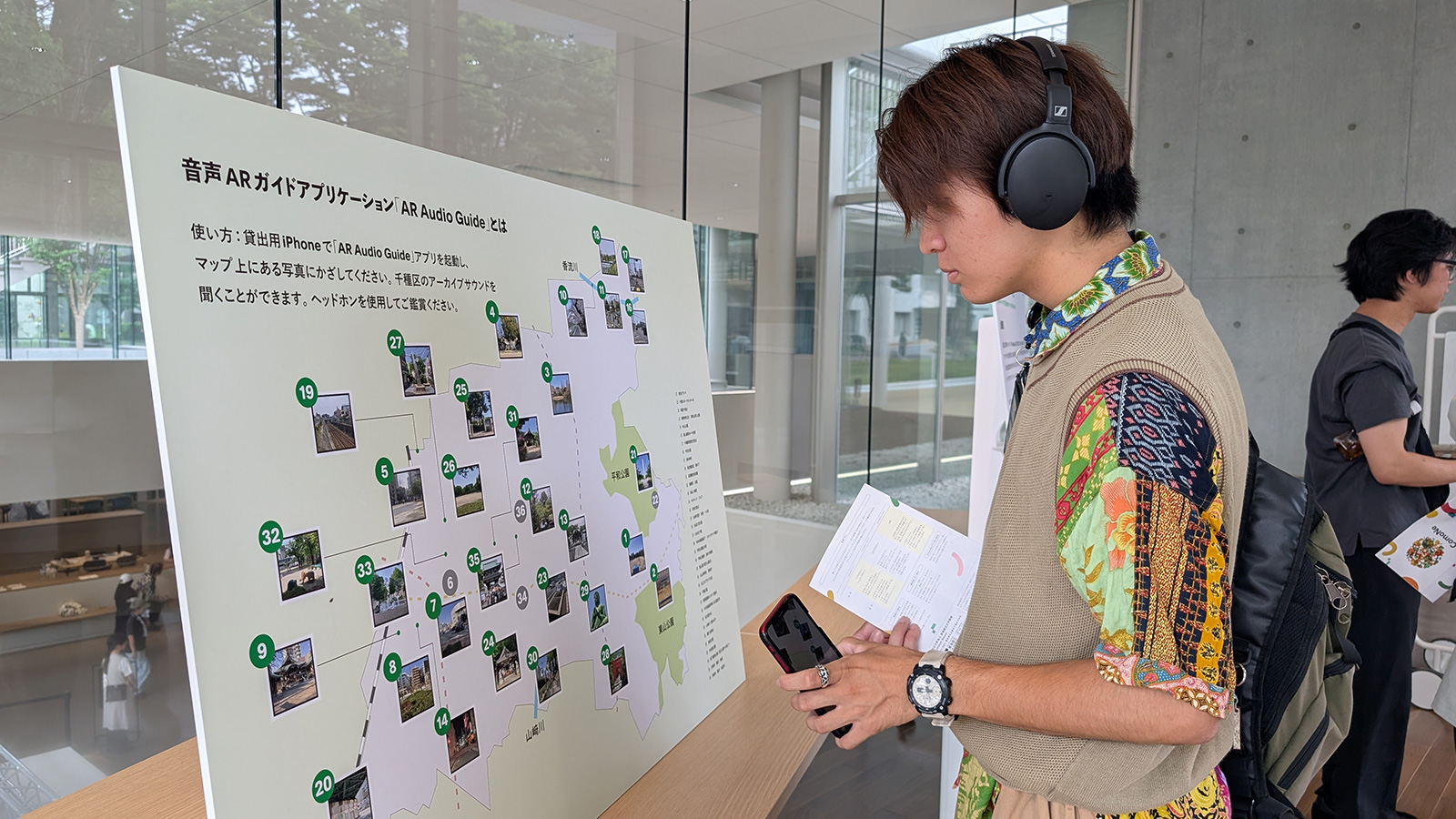

名古屋市千種区における地域の音風景(サウンドスケープ)を収集し、その多様な音を通じて、地域の文化や日常の営み、そして歴史的背景を音から再発見し、地域社会と鑑賞者との繋がりを探り、創出することを目的としたプロジェクト。

名古屋大学内に開館したCommon Nexus(ComoNe)周辺をはじめ、千種区の生活世界をサウンドで捉え、鑑賞者の「今」と結びつけるサウンドアーカイブであり、音声ARスマートフォンアプリAR Audio Guideを活用したサウンドインスタレーション作品を制作した。

本展では、録音ポイントを記したマップ上でスマートフォンを移動させることで、その場所に対応したアーカイブサウンドを聴くことができる「マップインタラクション」として展示している。

企画代表・録音・サウンドデザイン:ウエヤマトモコ(株式会社asyl)

企画・制作:赤羽 亨(IAMAS)

デザイン:京野朗子(株式会社FLAME)

技術開発:伏田昌弘(株式会社マーブル)、佐々木 耀

本作は、物理的な音場と個人的な聴覚レイヤーが共存する「音のMixed Reality」を提示し、共鳴(Resonance)と反応(React)が生む“音の関係”を手がかりに、世界の聴き方をとらえ直す試みである。会場内に配置されたスピーカーはそれぞれ固有の音を放ち、鑑賞者が近づくとその音を「取得」し、イヤホンから再生される音が空間の音と重なり合う。複数の鑑賞者が集まると、それぞれの音の層が重なり、干渉し、偶発的なリズムやハーモニーが生まれる。

《Reasonance》は、「聴く」ことを単なる受容ではなく、自ら空間を形づくる「創造的行為」として再定義する。

企画・制作:伏田昌弘(株式会社マーブル)、佐々木 耀

写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

「さうんどまっぴんぐ ワークショップ——みえないもの、きこえるおと」は、ICC キッズ・プログラム 2025「みくすとりありてぃーず——まよいの森とキミのコンパス」にて実施されたワークショップである。音声ARスマートフォンアプリ AR Audio Guideの機能を活用し、聴こえる音を手がかりに「見えない風景」を想像しながら、音のマップ(地図)を作成する試みである。本展示では、このワークショップの記録映像を展示する。映像には、空間を聴覚的に捉える体験や、参加者が音から空間のイメージを広げていく様子が記録されている。

企画・制作: a-semi(北島慎也、光野るな、ラフマット ムハマド フィクリ ジクリ/IAMAS)

技術開発: 伏田昌弘(株式会社マーブル)、佐々木 耀、北島慎也(IAMAS)

監修: 赤羽 亨(IAMAS)

協力: 情報科学芸術大学院大学[IAMAS]